Cuando de atenuación se trata, es inevitable hablar de la obra literaria de Inés Arredondo, una de las mejores exponentes de la literatura mexicana del siglo XX. Y es que este recurso retórico es una de las mejores armas del lenguaje con que ha maravillado esta autora tanto a sus contemporáneos como a sus lectores posteriores.

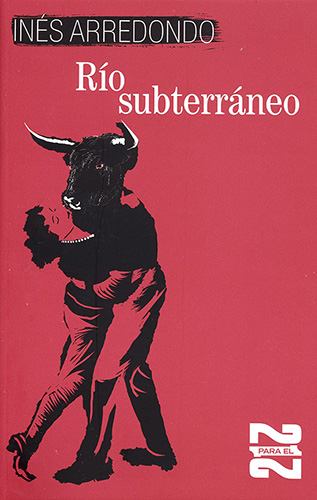

Antes hay que presentar el libro. La edición que se ha tomado para elaborar esta reseña es la presentada en la colección “21 para el 21” de Fondo de Cultura Económica. Esta colección es el resultado de un movimiento titánico por acercar la literatura mexicana a todos los rincones del país, y además es la primera impresión descomunal (tirajes de 100,000 ejemplares) con el único fin de regalarlos todos. El diseño de portada fue gracias a Laura Esponda Aguilar, y es una obra espectacular que solamente utiliza dos tintas para representar de forma magnífica el contenido del libro. La tipografía del texto es amable y adecuada para la vista, aunque el interlineado se siente un poco justo para la densidad de los tópicos de la obra.

Ahora sí, ¿quién fue Inés Arredondo? Bueno, su nombre completo era Inés Amelia Camelo Arredondo, proveniente de Culiacán, lugar bastante recurrente en la ambientación de sus historias. Perteneció al grupo de escritores denominado Generación de Medio Siglo, y se codeó con otras luminarias como Rosario Castellanos y Rubén Bonifaz Nuño. Participó en múltiples proyectos, pero lo más constante en su vida fue la Revista Mexicana de Literatura y la labor tanto docente como de investigación que desempeñó en la UNAM. Tiene varias publicaciones, pero la que más destaca es Río subterráneo, antología con la que ganó el Premio Xavier Villaurrutia y que es la que compete a esta reseña.

Como se dijo antes, Río Subterráneo es una antología integrada por doce cuentos en los que explora el mundo interior de sus protagonistas, exacerbado con las problemáticas sociales del entorno donde viven. En la mayoría de sus historias aborda el mundo interior femenino, pero hay cuatro en las que el protagonista es un hombre. Cada cuento de la antología trata de la realidad que vive el personaje central, y es un abanico sublime de doce voces distintas. En ellos se muestran tópicos como la infidelidad, la segregación racial, los trastornos mentales, y el abuso de poder por parte de la clase alta, entre otros temas. Los personajes son diversos y humanos, cada uno con una ambivalencia muy propia entre la virtud y lo oscuro. No obstante, lo más impresionante de esta compilación es el uso de la atenuación como recurso narrativo para acentuar el clímax de la historia.

Pero, ¿qué es la atenuación? También conocida como lítote, es una figura retórica que consiste en disminuir la expresión de lo que en realidad se quiere decir sin que por esto pierda significado (Fernández, 2007: 17). En el lenguaje cotidiano es muy común:

“Fulanito no es tan listo (atenuación) / Fulanito es bastante tonto (significado)”.

“No me parece acertada la decisión que estás tomando (atenuación) / Creo que estás tomando una pésima decisión (significado)”.

En la antología de Arredondo, la atenuación no es utilizada de forma tan pedestre como en los ejemplos antes expuestos. En esos cuentos funciona más como una narración tan tenue como la caricia de un pluma sobre la piel, cuyas palabras fluyen en un suave riachuelo que, de improviso, desemboca en una cascada abismal. Y, en la mayoría de las historias, la cascada siempre es la frase postrera, el párrafo final o, si lo precisa la tensión de la historia, la última página. Por ejemplo, en el primer cuento de la antología, titulado “Las palabras silenciosas”, la autora nos presenta a un hombre chino que vive en el campo cercano a Culiacán. Por causa de su incapacidad para pronunciar correctamente los fonemas del español, nadie lo considera inteligente; su cultura es vasta y su forma de ver la vida, poética; sin embargo, su esposa prefirió escaparse con su vecino y llevarse a sus hijos con ella. Sólo tiene un amigo, don Hernán, pero éste tampoco lo toma en serio. Todo el mundo lo conoce como Manuel, pero a nadie jamás le ha confesado su nombre, ni siquiera al lector. En unas cuantas páginas, Arredondo consigue exponer la solitaria vida que lleva el personaje entre sus hortalizas y amapolas; pero luego, en la última página, la escritora deja entrever que también se dedica a la producción de opio. La historia toma una velocidad vertiginosa: aparecen sus hijos a reclamar lo que “por derecho es suyo”, y Manuel sabe que no están hablando de las tierras, porque esas son de don Hernán. Es aquí cuando la autora cierra con el siguiente párrafo:

“Esperó a la noche. Comenzó a fumar de su larga pipa, lentamente. No había prisa. Cuando juzgó que estaba cerca del paraíso, prendió fuego a su choza de bambú, se tendió en su cama y siguió fumando.” (Arredondo, 2020: 15)

En esta última frase, no necesita mencionar de manera directa que Manuel se suicida, pero el peso de la situación y de sus acciones se presenta con la misma solidez a pesar de la parsimonia y tranquilidad con la que narra esta escena. Las oraciones son cortas y concisas; no desperdicia palabras para adornar la situación, aunque éstas sean ligeras. Y aún así, la imagen transmitida es brutal para el lector.

Otro ejemplo de este recurso es el cuento “Las mariposas nocturnas”, el cuento más extenso de la antología. En él conocemos a “Lía”, la protagonista, pero a través de la perspectiva de Lótar, el empleado de confianza y amante del hacendado don Hernán. Lótar era el encargado de persuadir y llevar a las adolescentes que le interesaban al hacendado. Él narra la historia desde que don Hernán ve a “Lía” y ordena que haga las disposiciones para llevarla con él; desde el principio, deja muy en claro que “Lía” no es como las demás, porque ya es más grande, porque está sola y porque no funcionan con ella las estratagemas tantas veces utilizadas. A lo largo de la narración, esta diferencia se va acentuando más y más hasta sacarlo de quicio por trastornar todo lo que él conocía. “Lía”, sin intención, lo va desplazando poco a poco; Lótar está perdido y sin saber qué hacer, soportando los abusos nocturnos de don Hernán y las veneraciones diurnas de éste a “Lía”. También nos narra las extrañas pruebas a las que somete don Hernán a “Lía”; nos dice veladamente que, a través de éstas, se está posicionando como la regente de la hacienda. Sin embargo, también nos deja entrever algunas pistas del verdadero cáracter de “Lía”, pasional, aguerrida, con hambre de cultura y con una personalidad rebelde y dominante. Finalmente llega la última prueba, Lótar ve perdido su lugar en la casa, y se convence de haber sido relegado sólo a la servidumbre. La muchacha tiene todo; don Hernán la ha educado, vestido, introducido a la sociedad como si fuera de su familia, y la ha llevado a conocer el mundo. No obstante, “Lía”, en lugar de seguir los deseos de don Hernán, se revela frente a él como un ser igual, y eso trastoca al hacendado y al sirviente. Con el último párrafo, Lótar finaliza la historia así:

“Debo reconocer que Lía me devolvió mi lugar en aquella casa. Sólo yo la vi salir aquella noche, sin nada en las manos, por la puerta principal”. (Arredondo, 2020: 81)

Aparte de usar la atenuación a lo largo de la narración de las acciones de don Hernán, ya que expresa sin decir abiertamente todas las violencias que comete ese personaje tanto contra Lótar como contra la muchachitas, la autora elabora una contraposición constante entre Lótar y “Lía”. En un inicio, él tiene todo y ella apenas era una maestra rural; en medio de la historia, él deja entrever que tiene que ceder a todo para mantener su estatus, mientras que “Lía” demuestra cada día la gran personalidad que posee; Lótar, aburrido, y hastiado de toda la cultura, mientras ella aprende, absorbe y se empapa de todo lo nuevo; al final, Lótar, recuperando todo lo que creía perdido, pero subyugado a don Hernán, y “Lía”, sin pertenencias, pero tan libre y entera como para alejarse de la hacienda.

En resumidas cuentas, Río subterráneo es una de las obras cumbres que exponen el estilismo del lenguaje utilizado en México. Además de explorar los problemas sociales de su época, pone de manifiesto todos esos rincones oscuros de la naturaleza humana: la soledad, locura, el dolor perenne, la incapacidad para expresar el mundo interior, el abandono, en fin, todo aquello que nos hace humanos.

Fuentes:

Arredondo, Inés, Río subterráneo, México, Fondo de Cultura Económica, Colección 21 para el 21, 2020, 109 págs.

Fernández, Viviana H., Diccionario práctico de figuras retóricas y términos afines. Tropos, figuras de pensamiento, de lenguaje, de construcción, de dicción, y otras curiosidades, Buenos Aires, Albricias, 2007, en línea: https://www.cervantesvirtual.com/obra/diccionario-practico-de-figuras-retoricas-y-terminos-afines-924724/ [04/06/2023].

Deja un comentario